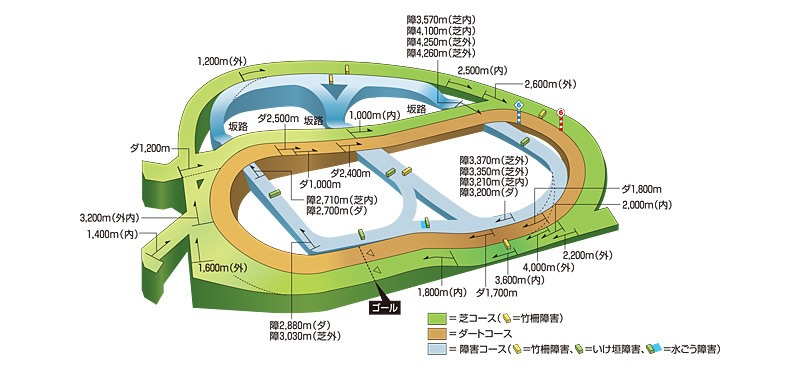

中山競馬場

中山ダートコースの解説

基本情報

- 全体の高低差: 5.3m(日本の競馬場で最大)

- ゴール前直線の上り: 2.5m(東京、阪神、中京と大差なし)

コースの特徴

- 早め早めの競馬:

- 短距離ではスタートからゴール直前まで下りが続くため、ハイペースになりやすい。

- 最後の上り坂が存在することで、内・外回りともに5.3mを既に1回上がっているため、最後の坂が堪える。

- 向正面の下り坂により、早めの競馬が強制され、短いゴール前直線でも先行・差しが伯仲しやすい。

排水性の改善

- 排水管の設置:

- 外回りの2角と3角に横断排水管を設置し、排水性が劇的に改善。

- 工事前は重馬場になるところが、工事後は稍重まで収まるようになった。

コースローテーション

- ローテーションの特徴:

- 中山の芝コースは、他の競馬場と異なり、秋競馬をBコースから始める。

- 具体的なローテーション:

- 9月4回中山前5日: Bコース

- 12月5回中山

- 1月1回中山全9日: Cコース

- 3月2回中山全8日: Aコース

- 4月3回中山前2日: Aコース、後4日: Cコース、全8日: Aコース、後6日: Bコース

芝の状態と開催

- 芝の状態:

- 中山は春の皐月賞開催後に休みがあり、養生期間が長いため、秋開催前の芝の状態が良い。

- 過去には春時期に芝が傷むことが多かったが、2014年の改修工事以降、排水性が改善され、芝の状態も安定。

内を突く馬の有利性

- 内有利の傾向:

- 5回中山の最初は内の芝が良く、内有利とされるが、グリーンベルト開催の影響で馬が集中し、外が有利になることもある。

- 有馬記念では、直線に向いた際に馬群がバラけるため、内側が意外と温存されており、内を突く馬が穴馬になりやすい。

まとめ

中山ダートコースは、高低差や排水性の改善により、特有の競馬が展開されます。特に短距離レースでは早めのペースが求められ、内を突く馬が穴馬として注目されることが多いです。コースローテーションや芝の状態も考慮に入れることで、レース戦略や馬選びに役立つでしょう。

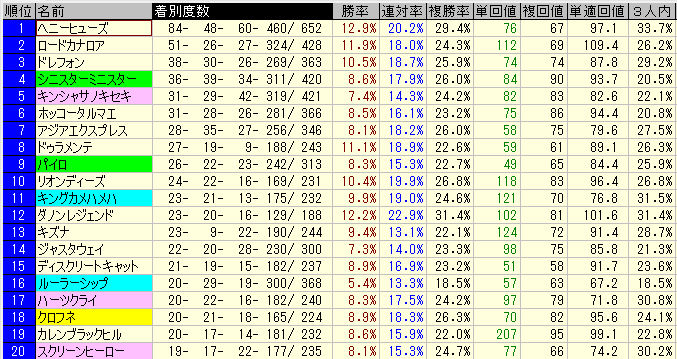

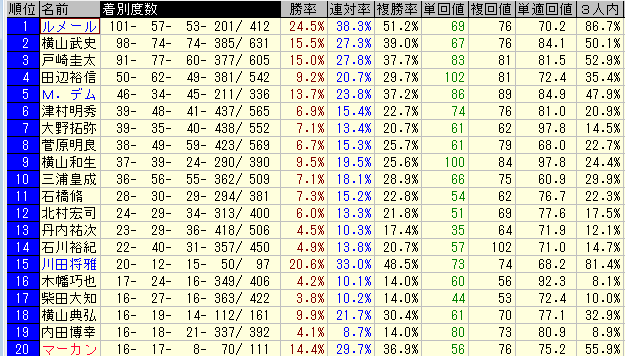

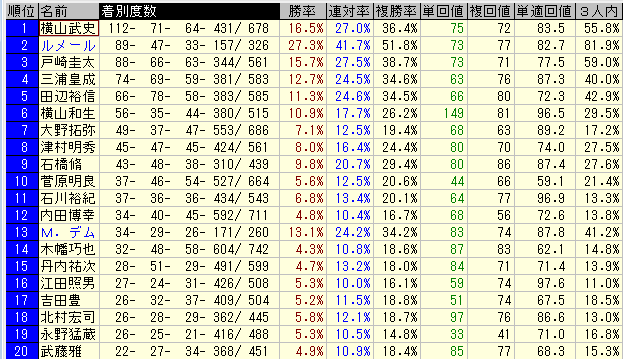

- 騎手データ

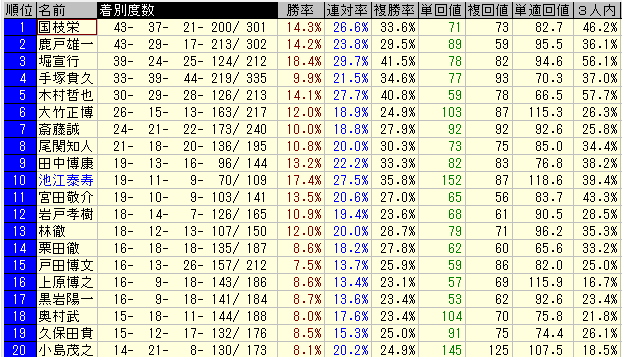

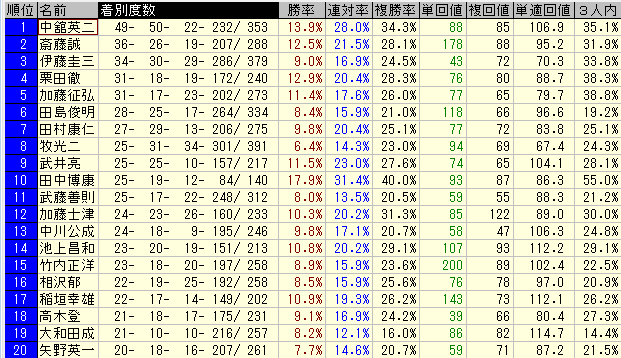

- 調教師データ

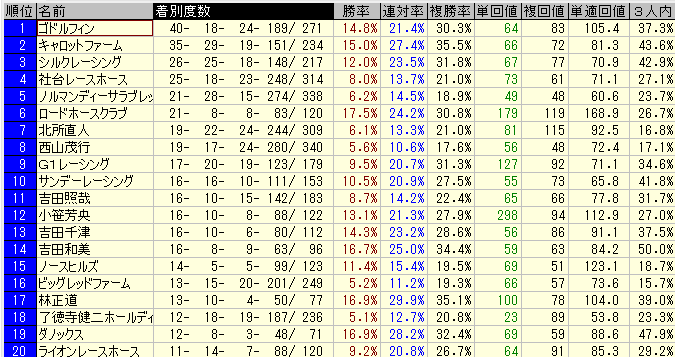

- 馬主データ

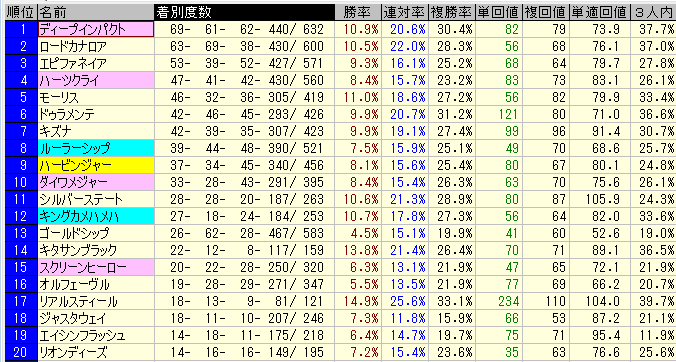

- 種牡馬データ

中山ダートコース解説

基本情報

- 1周距離: 1493m(中央4場のダートでは最小)

- ゴール前直線の長さ: 308m(中央4場で最短)

- 高低差: 4.5m

- 幅員: 20〜25m

- 砂厚: 9cm

コースの特徴

- 規模的特性:

- 中山ダートはローカルダートの親玉的存在で、札幌、函館、新潟よりはやや大きい。

- ゴール前直線が308mと短いため、スピードが求められる。

- 起伏の多さ:

- 最大高低差4.5mで、起伏に富んだコース。地方競馬では盛岡ダートが4.4mで続く。

- 向正面は下り、ゴール前直線は入口から上り坂が始まるため、ダートではだらだらとした傾斜が特徴。

ゴール前直線の特性

- 加速とパワー:

- 芝のようなメリハリのある凹凸がないため、ダートでは直線入口から加速が必要。

- パワーが求められ、最後まで押し切る必要がある。

外有利の傾向

- スタート地点の影響:

- D1200ではスタート地点が芝のポケットにあり、外の馬が芝を長く走るため外有利となる。

- データ的にも外枠の成績が良く、D1800でも同様の傾向が見られる。

- コーナーのバンク角:

- コーナーに近いゲート位置が外枠有利の要因。コーナー部分のバンク角が大きく、外の馬が内を見ながらレースしやすい。

凍結防止剤の使用

- 冬場の対応:

- 冬の開催時に凍結防止剤を散布することが多く、特に1月と2月に行われる。

- 凍結防止剤によって砂が粘つき、力が必要になるが、最近の開催では時計変化が確認できなかった。

まとめ

中山ダートコースは、その小さなサイズながらも起伏に富み、外有利の傾向が明確です。特に冬場の凍結防止剤の影響や、コースの特性を理解することで、レース戦略や馬選びに役立てることができます。

- 騎手データ

- 調教師データ

- 馬主データ

- 種牡馬データ